【開催報告】「小規模事業場における外国人労働者の健康対策と多分野・多機関連携」についてシンポジウムが行われました

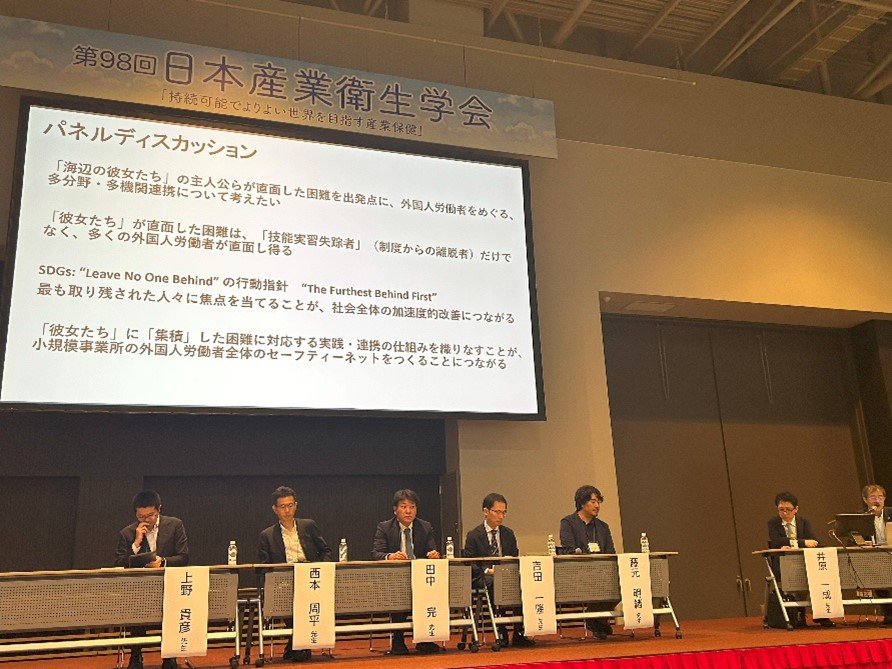

2025年5月14(水)~17日(土)に仙台で行われた第98回日本産業衛生学会において、みんなの外国人ネットワーク(MINNA)のメンバーである藤田雅美さんが座長を務めたシンポジウムが行われました。また、同じくメンバーである田中完さんがシンポジストとして登壇しました。

シンポジウムプログラム

日時:2025年5月17日(土)14:15~16:15

テーマ:小規模事業場における外国人労働者の健康対策と多分野・多機関連携

座長(以下、敬称略):

・井原 一成(弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座)

・藤田 雅美(国立健康危機管理研究機構 国際医療協力局)

シンポジスト:

・藤元 明緒(藤元組)

「海辺の彼女たち」の製作をとおして垣間見た、外国人技能実習生が直面する現実

・吉田 一隆(弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座)

青森県における外国人労働者とその健康課題の現状

・田中 完(神栖産業医トレーニングセンター/熊本産業医センター/株式会社HJ Link-do)

既存の産業保健の仕組みとWEBを利用した外国人労働者支援の取り組み

・西本 周平(公益社団法人 国際人材革新機構)

小規模事業場における外国人技能実習生に対する健康支援の現状と関係者の役割

・上野 貴彦(都留文科大学)

偏見の解きほぐしを起点とする外国人労働者の健康への社会的・多分野連携アプローチ:「反うわさ戦略」を例に

シンポジウムの目的・背景

今回のシンポジストは、映画監督、医療従事者、産業医、監理団体、社会学者という多分野にわたる専門家の方々であり、シンポジストからの提言をもとに、外国人労働者の健康対策において「誰一人取り残されない」ために、多分野にわたる関係者がどのように具体的な連携をしていけばよいのかを考えることを目的に開かれました。背景として、座長の藤田さんから主に以下の点が述べられました。

・日本在住の外国人は増加しており2024年末で約376万人(人口の3.1%)を占める。

・外国人労働者は230万人で、外国人を雇用する事業所の62.4%が従業員30人未満の小規模事業所であり、外国人労働者全体の36%が働いている。技能実習制度や特定技能制度により、ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマーからの人が増えている。技能実習制度については、「構造的な人権侵害」との指摘がされてきたが2027年には育成就労制度に引き継がれる予定。

・非正規滞在者8万人、技能実習制度からの離脱者(失踪者)1万人弱の存在もある(2023年)。留学生も就労制限のある中、母国へ仕送りをするなど脆弱な立場に立たされやすい状況あり、健康上のリスクも抱えやすい。

・MINNAでは日本で働く外国人の健康のために、様々な方々と協力してハンドブック(*1)を作成し、ベトナム語・英語版のほかにネパール、ミャンマー、インドネシア語へと多言語化をしているところ。その他、外国人に関する全国の報道を収集して整理をしている(*2)が、産官学民による前向きな取り組みが増えてきていると感じられる。

・一方、地域社会では、増加する外国人住民との摩擦も起きている。共生にむけては、社会の様々な人との連携や協力が必要となってきている。

(*1) 日本ではたらくベトナム人のための健康ハンドブック https://handbook.minna-health.com/

(*2)MINNA「47都道府県プロファイリング」https://sdg-mig-social.org/select-prefecture/

シンポジストからの発表

「海辺の彼女たち」の製作をとおして垣間見た、外国人技能実習生が直面する現実

藤元 明緒さん(藤元組)

映画「海辺の彼女たち」(*3)の主人公は、職場で不当な扱いを受けた末に避難をしてオーバーステイとなった元技能実習生のベトナム人女性たちです。監督をされた藤元さんから、その制作・上映の中で感じられた、外国人労働者と医療を取り巻く問題点(怪我や病気をしても休ませてもらえないこと、外部のサポート機関が十分に機能しない場合があること、外国人労働者の孤立など)が指摘されました。また、映画上映後の反応として、「問題が起きているのは一部の会社で、頑張っている人の方が多い」「こういう映画は迷惑」といった声があったことにも触れ、自分の会社では起きない、ではなく、制度を整えても外国人労働者が苦しむような問題はいつでも起こりうるという危機感を持ち続けることが大切なのでは、との問題提起がありました。

(*3) 映画「海辺の彼女たち」https://www.youtube.com/watch?v=AOdQIsqLScc

青森県における外国人労働者とその健康課題の現状

吉田 一隆さん(弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座)

吉田さんからは、青森県の外国人雇用状況について紹介していただきました。青森県は、労働力確保のため、2028年には外国人労働者1万人を目指しているとのことで、2022年から23年の外国人労働者の増加率(28.7%)は全国最高であり、外国人雇用事業所のうち80%が中小規模事業所であること、そして、技能実習生が外国人労働者全体の50%以上であり、農業・林業、製造業における就労が多いことなどを紹介されました。また、県では多文化共生推進プラン策定に向けた実態調査が行われましたが、そこから浮かび上がった健康課題として、「外国人労働者が病院などの医療機関に関心を持っていることが分かる一方で、外国人労働者の症状や疾患といった医療情報は得られていない」点などがあげられました。そのため、県と医療機関、監理団体や、協会けんぽなどとの協働が求められているということを述べられました。

既存の産業保健の仕組みとWEBを利用した外国人労働者支援の取り組み

田中 完さん(神栖産業医トレーニングセンター/熊本産業医センター/株式会社 HJ Link-do)

産業医の田中さんからは、小規模事業所にとって外国人労働者は不可欠な存在となっており、外国人に日本で働いてもらうためには、よりよい待遇や帰国後に役立つ教育、また安心できる環境が必要と話されました。そのために、既存の仕組みを利用して、技能講習やストレスチェックなどの多言語化や、通訳を利用した健診の事後措置などに取り組まれていることを紹介してくださいました。そして、それらの活動においては、関連企業や医師会、労働基準協会、地域産業保健センターなどとの協力が大切であると話されていました。

小規模事業場における外国人技能実習生に対する健康支援の現状と関係者の役割

西本 周平さん(公益社団法人 国際人材革新機構)

西本さんは、まず、監理団体が、技能実習生や受け入れ企業、行政機関や医療機関の専門家など、さまざまな関係者と協力しながら働かれていることに触れられました。また、技能実習生受け入れ事業所および実習生を対象としたアンケート調査の結果から、受け入れ事業所における実習生に対する健康支援の実態について紹介がありました。9割以上の事業所が、実習生の健康について普段から気を付け、実際に何らかの支援(病院やワクチン接種時の付き添いなど)を行ったことがある一方、「事業所内やその近くで、電話等の通訳を含め実習生の理解できる言語に対応している医療機関があるか」、との質問に「はい」と答えたのは14%にとどまっており、実習生が理解できる言語での医療提供が十分になされていないことが伺えました。実習生へのアンケートでは、15%の人が「日本に来てから医療機関を受診したかったが受診しなかったと回答し、その理由として、日本の医療機関のことを良く知らない、支払いが心配、日本語が話せない、などがありました。監理団体が行う健康支援における課題としては、健康課題に関する知識・経験・相談スキルの不足、相談・参照できるリソースの不足、などがあげられ、外部の専門家等との連携の必要性について述べられました。また、外部機関とのこれまでの連携事例として、実習生に対する無料オンライン健康相談の実施や、MINNAのメンバーと実施した入国後研修における健康に関するセミナー(*4)について紹介がありました。

(*4) https://minna-health.com/iforce-2

偏見の解きほぐしを起点とする外国人労働者の健康への社会的・多分野連携アプローチ:「反うわさ戦略」を例に

上野 貴彦さん(都留文科大学)

上野さんからは、外国人の健康問題を考えるヒントとして、「予防的媒介」と「主流化」という社会学的な考え方、そしてスペインでの「反うわさ戦略」の実践が紹介されました。医療にたどり着く過程では、偏見やステレオタイプ、誤情報などが壁になることが多く、「予防的媒介」は、そうした摩擦や差別が表面化する前に察知し、対応していく考え方です。ここでは、単なる通訳ではなく、文化的背景もふまえて本人と制度、医療者と職場の間をつなぐ「媒介者」の存在が重要になります。「主流化」は、地域に外国人がいることを前提に、通訳や多言語説明を特別な対応ではなく通常の制度に組み込むという発想であり、同時に「標準」とされてきた制度の側も、マイノリティを取り残さない形に見直していく視点を含みます。「反うわさ戦略」は、「〜人は〇〇だ」といった偏見や決めつけに対して、影響を受けうる人びとと対話を重ねながら、それらを和らげていく取り組みです。こうした考え方は、産業保健の分野にも応用できる可能性があると述べられました。

日本でも、外国人の周囲にいる日本人に対して気づきを促すような取り組みや、情報を伝えるだけでなく人をつなげる媒介者を増やしていくことが重要だと分かりました。

パネルディスカッション

ディスカッションでは、「海辺の彼女たち」の制作の中で見えてきた外国人が直面する困難は、技能実習の失踪者だけでなく多くの外国人が直面しうるものであり、それらに対応する連携や仕組みを作ることは外国人労働者全体のセーフティーネットの強化につながる、との観点から、そのためには誰と何をしたらよいのか、ということについて意見が交わされました。

~外国人が直面しうる困難~

- 雇う側が、対話のないままに一方的に判断

- 仕事の価値を生み出すことのみを求められ、それ以外は排除

- 怪我や病気をしても休ませてもらえない、「嫌なら帰国させるぞ」といった発言

- 相談しても誠実に取り扱われない

- 周囲に相談できる人がおらず孤立・孤独 等

藤元さんは、困った時に実際に相談できるような個人個人の関係性を、それぞれの現場で作ることが必要であり、通訳など間に入る人の役割が重要となると述べられました。

家庭医でもある吉田さんは、外国人労働者の意思を正確に把握するために、キーパーソンとなる雇用主などと家庭医がうまく協働していくことが可能であると述べられました。また、公衆衛生の視点からは、孤立を防ぐために人と人とのつながりを促すことが必要で、そのために行政や福祉、医療などの関係機関が共通の認識を持つことが必要と話されました。

田中さんは、外国人の周りにいるキーパーソンや情熱を持っている人たちが重要であり、その人たちに情報を届けることが大切であること、また、産業医は専門家として身近なところから情報を届けられる職種だと気づくことが大事では、と話されました。

西本さんも、外国人が日々接する人との相談・信頼関係ができることの大切さに触れられ、また、制度の中だけでなく非正規滞在など制度の外にいる人にも、できるだけ多くの相談窓口ができるとよい、と話されました。

上野さんは、偏見への対応として、「外国人が直面している困難の多くは、日本人も同様に抱えている問題でもあるのではないか」と指摘しました。そうした共通の課題を社会全体の問題として可視化しつつ、外国人に特有の困難については、当事者の声を踏まえながら関係機関と連携して改善していく必要があるとし、長期的な視点での取り組みの重要性を述べました。

シンポジウム全体を通し、関係する人々や機関との信頼関係を日々築きながら連携していくことの重要性が共通して語られていました。ディスカッションの最後には会場からの質問も出て、多くの参加者が聴く中、幅広い視点から議論が行われ、とても充実したシンポジウムとなりました。

外国人だけでなく日本人でも同様の問題で困っている人がいるかもしれず、日本人にとっても地続きの問題という認識を持つことが必要では、という言葉が印象に残りました。自分の職場の問題でもあるかもしれないと認識できるかが重要なことだと感じます。制度があってもそこまでたどり着くことが難しい人や、十分に活用できない人の存在を認識し、どうやったら必要な保健医療を届けられるのか模索し続けていきたいと思いました。

(報告:斉藤典子)