【開催報告】外国人診療にはプライマリ・ケアのエッセンスがつまっている!札幌市でのワークショップ開催レポート

2025年6月22日、日本プライマリ・ケア連合学会学術大会2025にて、「異文化感受性を伸ばし、外国人診療向上を目指そう!」と題した共催ワークショップ(WS)を開催しました。本WSは、「移住と健康」に関心をもつ学会員有志グループ(移住と健康グループ)とMINNAの共催で行われました。講義と外国人患者さんとの模擬診察を通じて、外国人患者への理解を深め、異文化感受性の考え方や心構えを学びました。運営スタッフも含め約70名が参加しました!

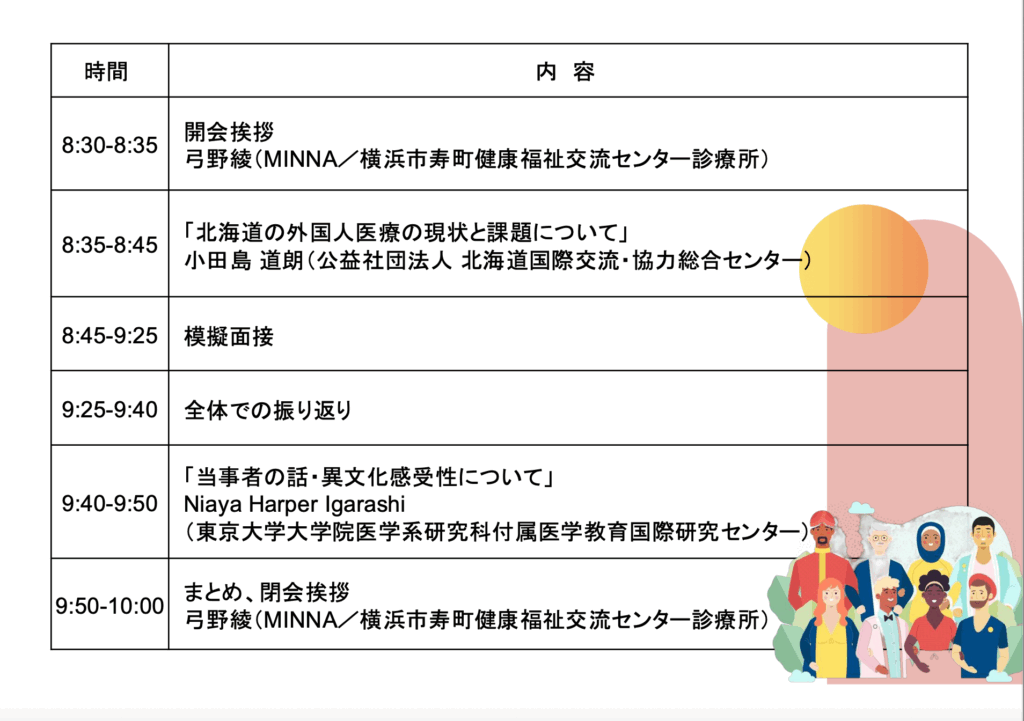

<当日のプログラム>

外国人診療の質を高めるのに必要な「異文化感受性」とは

WSの冒頭では、弓野さんより本WSの目的や位置づけの説明がありました。

「(弓野)日本に暮らす外国人は、現在、全人口のおよそ2.8%を占めています。今後も人口減少と労働力不足が進む中で、さらなる増加が見込まれ、文化的多様性も進むことが予測されています。医療現場では、言語・文化・制度の違いによって生じる課題への対応が、これまで以上に求められています。医療アクセスには、言語・文化・制度の三つの壁がありますが、今回は文化に焦点を当てていきます。」

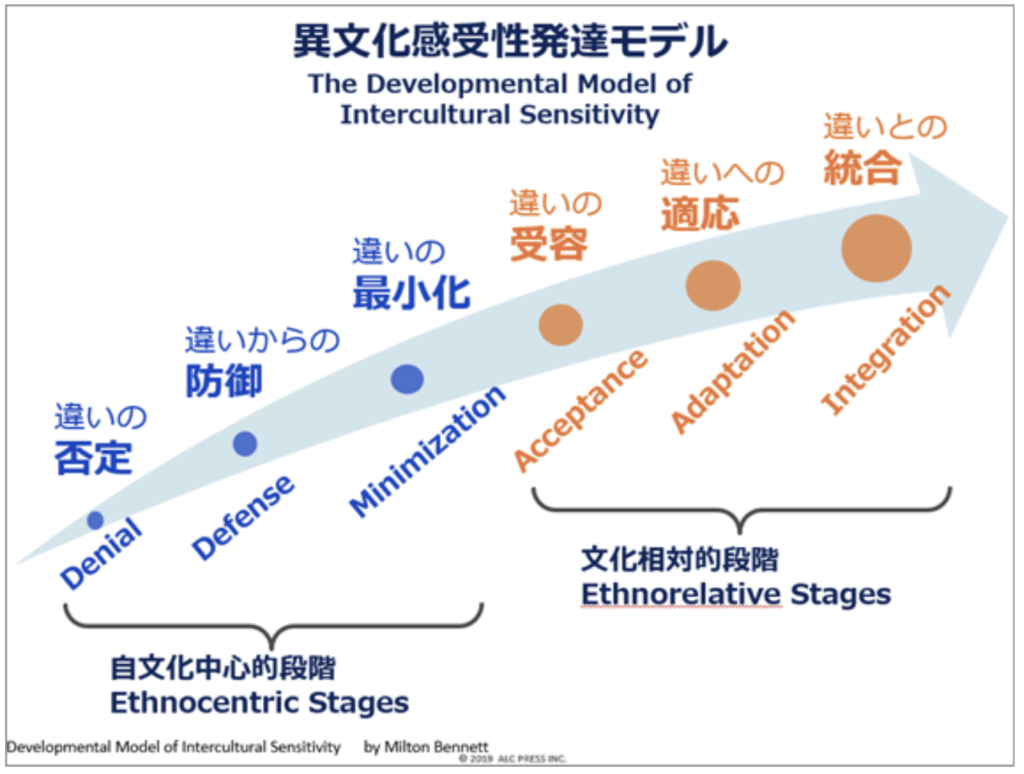

続いて、ミルトン・ベネットが提唱した「異文化感受性発達モデル(Developmental Model of Intercultural Sensitivity, DMIS)」を紹介(下図)。これは、異文化への理解がどのように、変化・発達していくのかを6段階で示した理論モデルで、自分自身や組織の現在地を客観的に捉え、次のステップへ進むための視点や行動を得る手がかりとなります。

外国人比率40%近くになるまちも!北海道における外国人受診に関する現状

全国各地から集まった学会参加者は、外国人患者の診療事情やイメージがそれぞれ異なります。そこで、公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター(HIECC)北海道外国人相談センター長の小田島道朗氏より、「北海道の外国人受診に関する現状と課題」について報告いただきました。

現在、北海道の外国人住民のうち最も多いのはベトナム人で、近年、インドネシアやミャンマー出身者が急増しており、地域の外国籍等の構成は時代とともに変化しています。オホーツク海沿岸には水産加工に従事する技能実習生や、他には競走馬の生産地に家族で滞在する技能の外国人が多い地域など、中には外国人住民の割合が10%を超える自治体も複数あります。

トマムスキーリゾートを擁する占冠(しむかっぷ)村では、冬期に外国人比率が40%に近くに達することもあるそうです。こうした多様な背景に加え、北海道には広大な面積に人口が分散しているという特性があり、日本人も外国人も医療機関へのアクセスが困難な地域も多く存在します。

HIECCでは、外国人支援にとどまらず、多文化共生の地域づくりを目指し、国の施策に連動した多様な事業を展開しています。HIECCが運営する「北海道外国人相談センター」には、「病院がどこにあるかわからない」、「日本語が分からず症状をうまく伝えられない」といった相談が寄せられているそうです。また、昨年度、約300万人の訪日外国人観光客が北海道を訪れ、けがや交通事故による医療ニーズが高いことも紹介がありました。

8カ国の患者役・通訳役を迎えた、模擬診察ロールプレイ

参加者は9つのテーブルに分かれ、3つの診療場面(A:精神科系[不眠、気分の落ち込み]、B:内科系[1ヶ月続く咳]、C:産婦人科系[嘔気、月経不順]) を想定した模擬診察に取り組みました。

HIECCおよびNPO法人エスニコのご協力により、患者役・通訳役として北海道在住の外国籍の方々9名と医療通訳者1名が参加しました。出身国は、イギリス、インドネシア、ベトナム、台湾、マレーシア、ミャンマー、中国、韓国の8カ国にわたり、多様な文化的背景のもとでの診療体験が実現しました!

振り返りでは、さまざまな意見が交わされました。以下に、患者役・通訳役を演じた外国籍の方々のコメントの一部をご紹介します。

- 診察ではなく、医師とおしゃべりをしているみたいでした。やさしくて、自国の医師と違っていました。

- 自分の症状をうまく伝えるのは難しく不安を感じます。日本語や伝え方に自信がなく、間違っていないか心配です。たとえ通訳を介して母国語で話しても、専門用語は分からないし、不安や心配は変わりません。

- はい、いいえで答えられるような質問を、どんどんしてほしいです。

- 日本では健康診断しか行ったことないので病院がどんな所かわかりません(20代)。

患者だけでなく医療者も守る「文化的感受性」

模擬診察後、Igarashi Niaya Harper(ナーヤ)さんから、当事者として、また研究者として、異文化感受性に関する報告がありました。ナーヤさんは、「日本では「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」により、健康保険が使える外国人住民は日本人と同様に日本の医療制度を利用できますが、実際の現場では「言語の壁や医療に対する文化的な捉え方の違い」が存在し、医療の質・アクセスに影響しています。一方、医療従事者も異文化への対応や研修が不足し、戸惑いやストレスを感じている現状があります。こうした課題に対応するには、医療従事者の「文化的感受性」が必要です。相手の背景や価値観を理解・尊重しながら、一人ひとりに合った適切な医療(=文化的適合性)を提供するための土台になるからです。」と説明しました。

最後に弓野さんは、「外国人診療には、プライマリ・ケアのエッセンスが凝縮しています。こんなにおもしろいことはありません。“外国人”とひとくくりにするのではなく、一人一人異なる相手を理解し、向き合い、協働することが大切です」と締めくくりました。

日々の診療を見つめ直すきっかけに―――「参加者の声」

研修後に実施したアンケートでは、参加した医療従事者から様々な声が寄せられました。以下に、コメントの一部をご紹介します。

- 模擬患者からのフィードバックがリアルで有意義でした。

- 外国人当事者の話から“通じていない”ことに対する葛藤や希望が理解できました。

- 医療者と患者、双方が「伝わっているか不安」に感じていることがわかりました。

- 外国人を一括りにせず、「個人」として丁寧に向き合う視点に気づきました。

- クローズドクエスチョンを希望される方が多く、オープンクエスチョンが必ずしも最良ではないことに気づきました。

- 自分のものの見方のくせを理解することも、異文化理解の一つのステップだと気がつきました。

- 今後の予想や見立てをしっかり話すことが重要で、日本人医師はあまりそれを話さない傾向があるということに気づきました。

- 協力して頂いた外国人の方々の想い、感じ方を直接お聞きして、困り事や背景によっても聞き方、話し方を変える必要があると感じました。

終了後も参加者同士の会話は尽きることなく、様々なつながりが生まれている様子が見られました。WSの目的の1つである「相談できる支援先とのネットワークづくり」も、達成できたようです。

今回も、多様なメンバーで構成されたチームでの開催となりました!

【企画・運営メンバー(五十音順)】大西弘高、金子 惇、小正裕佳子、神田未和、城向賢、鈴木景子、高田友佳子、Niaya Harper Igarashi、Phạm Nguyên Quý、藤田雅美、八百壮大、弓野綾

移住と健康グループのリーダーであり、MINNAメンバーでもある家庭医・弓野さんは、これまでも5回にわたり同様のWSを当事者・支援者とともに企画・開催してきました。

<↓↓第1回、4回目の様子はこちら↓↓>

<文/神田未和>